聯合國生物多樣性會議 東華發社系登上國際舞台 以原住民族知識實踐文化外交

聯合國《生物多樣性公約》第8(j)條及其他與原住民族與地方社群相關規定附屬機構第一次會議(The First Meeting of the Subsidiary Body on Article 8(j) and Other Provisions of the Convention on Biological Diversity Related to Indigenous Peoples and Local Communities, SB8J-1),於2025年10月27-30日在巴拿馬舉行。這是聯合國體系中首次以原住民族與地方社群知識為主題的全球會議,為將於2026年亞美尼亞舉辦的第17屆締約方大會(COP17)奠定政策基礎,象徵「原住民族知識」正式被納入全球生物多樣性治理核心。

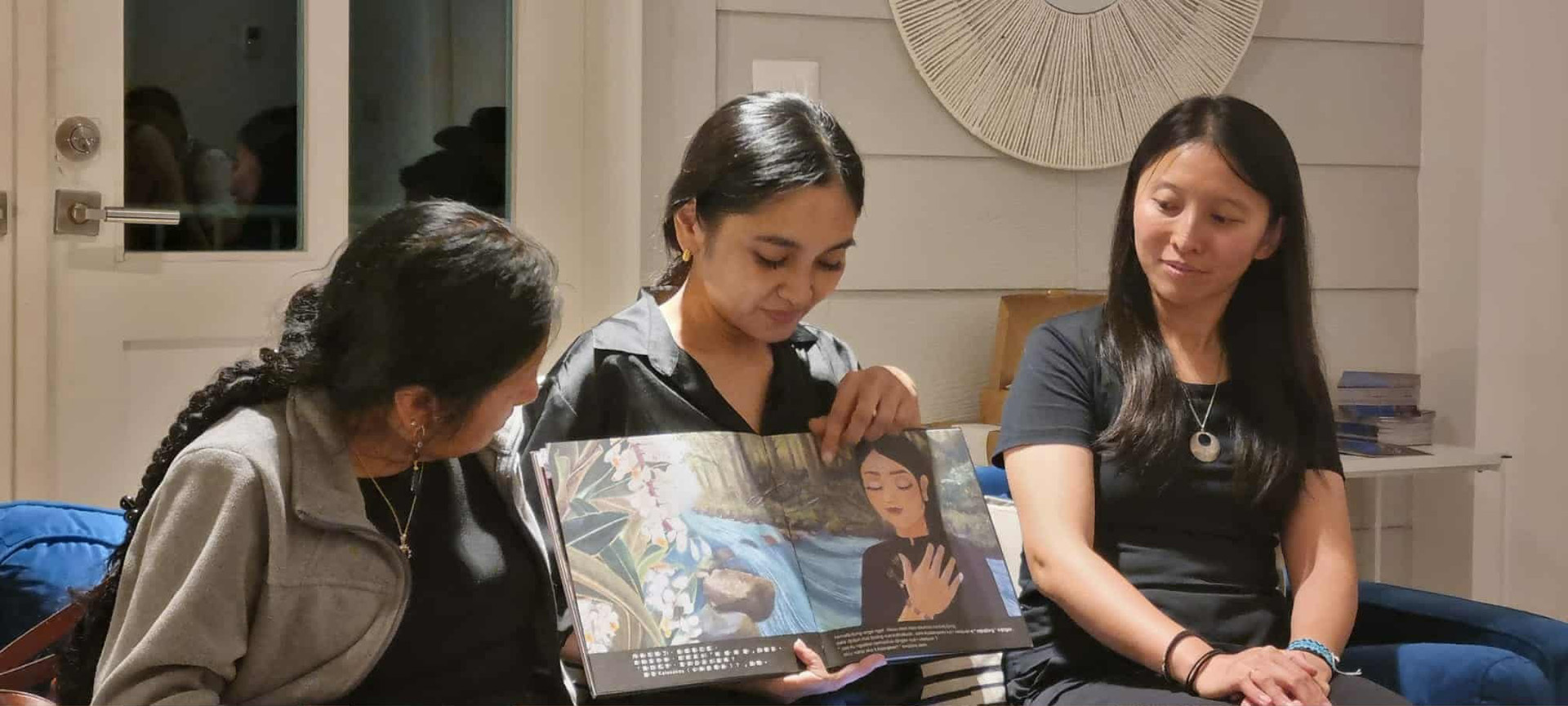

在此歷史性時刻,臺灣的「小米方舟」(Millet Ark)團隊受邀出席會議,代表臺灣參與國際原住民族知識與永續發展的對話。出訪團由東華大學民族發展與社會工作學系(下稱發社系)高怡安Wasiq Silan助理教授與北藝大博物館所林益仁教授領軍,團員由泰雅族、阿美族、布農族、排灣族及非原住民族夥伴組成,其中原住民民族學院校友葉雅庭Kalesekes與簡志霖Vava Isingkaunan,分別以繪本創作與傳統樂器,呈現原住民族文化如何回應永續發展議題,讓世界看見臺灣原住民族的藝術與知識密不可分,以及豐沛的創意行動力與文化韌性。

除正式會議外,臺灣團隊亦受加拿大Ărramăt Project邀請,參與周邊論壇「影像敘事展覽(Photovoice Exhibition)」。該展覽以影像與故事為橋樑,邀集來自世界各地的原住民族共同分享如何以自身知識體系面對健康、土地與生態挑戰。臺灣參與的作品以泰雅族「Gaga精神」為主軸,呼應Ărramăt計畫中生物多樣性與原民健康的深層連結。來自泰雅族Tbahu(田埔)部落的芭翁老師在會場分享著小米種植的過程,除將過往消逝的品種找回當代的土地上,同時也將人與地景的關係牽引回來,包括語言、故事、傳統生態知識與跨世代的對話,讓泰雅傳統Gaga精神裡的道德觀、共享觀與環境觀串連在彼此的生命當中。

值得一提的是,小米方舟的生態文化實踐,與東華大學發社系課程密切相關。發社系所開設的《編織知識與走讀敘事》課程,正是以部落為教室,並曾經與小米方舟團隊合作,帶領學生從耕作、儀式、故事、影像等面向學習原住民族知識的生命脈絡。此課程規劃於114學年度下學期再次開設,延續「以行動學習串連社群與國際」的教育理念,讓學生透過田野與跨國經驗,實踐知識外交與文化行動。

東華大學原住民民族學院長期致力於連結地方與國際議題,此次參與聯合國會議,不僅讓臺灣原住民族的聲音被世界聽見,也體現東華大學發社系結合教育、研究與社會責任,推動地方連結與全球行動的教育精神。發社系助理教授高怡安Wasiq Silan表示:「原住民族的國際參與應是大學教育的一部分。透過『走出去』與世界對話,學生能更深刻理解自身文化,也學會以族群的觀點參與全球議題。」而這樣的教育理念,正是發社系推動的「全球視野領域」課程的核心精神,鼓勵學生結合理論、實務與國際經驗,從教室出發走向國際舞台,成為具行動力的知識實踐者。