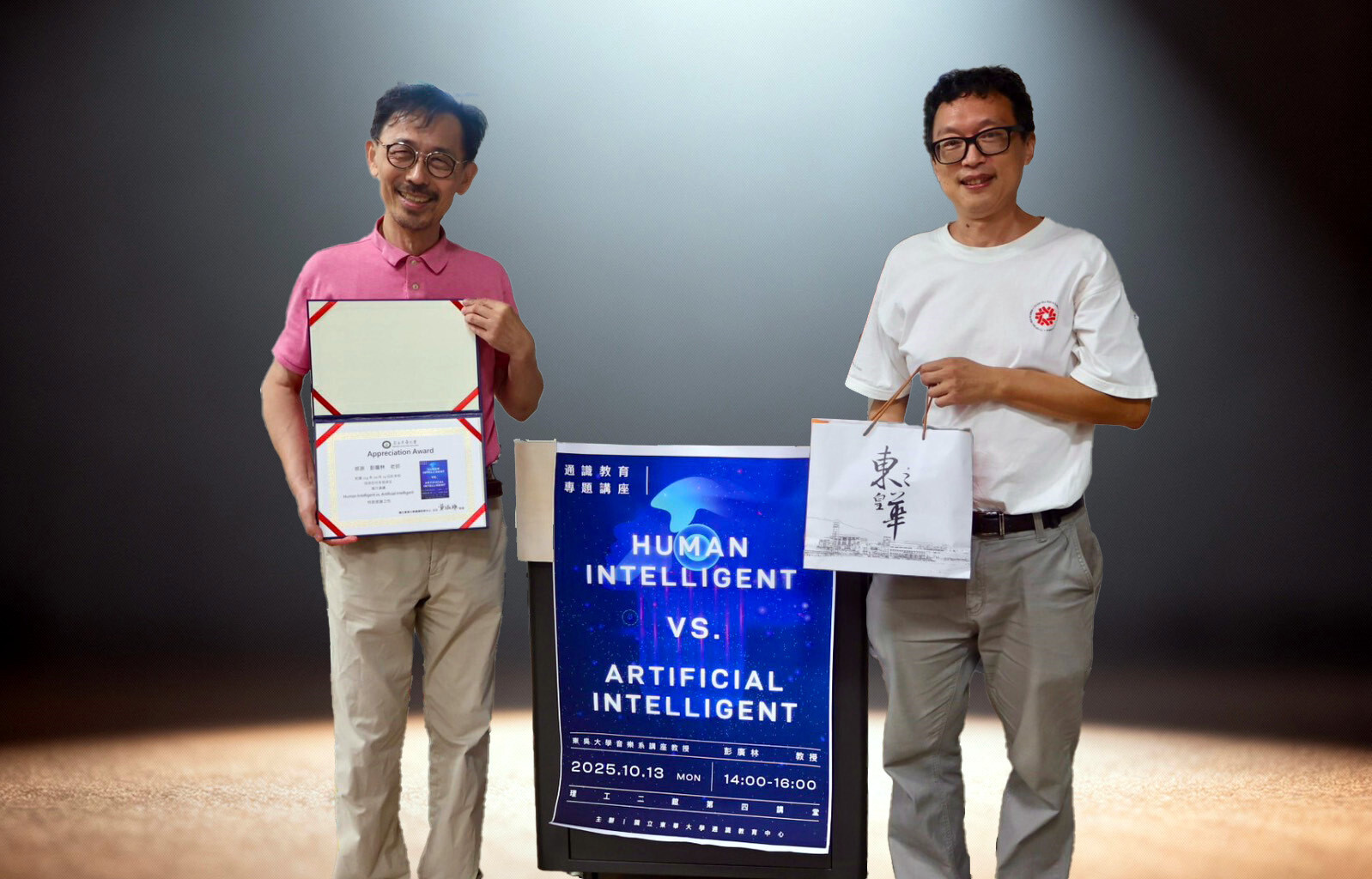

東華大學通識教育專題講座:「Human Intelligent vs. Artificial Intelligent」

國立東華大學「114-1通識教育專題講座」於10月13日舉行本學期第三場講座「Human Intelligent vs. Artificial Intelligent」,非常榮幸邀請到東吳大學音樂系彭廣林講座教授到校與同學們演講,與同學們分享A.I科技與人類發展的關聯,以及最新的人工智慧技術如何影響到古典音樂的變化與創作。

彭廣林教授目前於東吳大學音樂系擔任講座教授,專攻小提琴演奏、交響樂團與弦樂團,擁有豐富的教學經歷。除教學外,也擔任臺北愛樂廣播股份有限公司FM99.7節目製作主持以及臺北弦樂團藝術總監,曾出版作品《音樂,不只是音樂-認識古典音樂的40堂課》,以不同方式持續深耕古典音樂領域、實踐對音樂的熱愛。

在一開始,彭廣林教授首先以「臨摹與真跡」作為本次演講的開場,以人人都曾有的觀察、鑑賞與模仿的經驗作為說明,更以舉例的方式幫助同學清楚瞭解生活中的「知覺」,透過意識到知覺的存在與差異,強調「先感知後認知」:先以抽象的感知能力培養大量的體驗經驗,再以後天、理性的認知方式建立起系統化的知識,才能更近一步透過聲音認識我們的世界、走進音樂的宇宙。

彭教授更試著以科學化的視角分析音樂呈現的效果,以希臘哲學家、音樂理論家畢達哥拉斯的故事為例,解釋人類觀察、思考並實際嘗試歸納的經驗,更現場以小提琴演奏為同學們解釋音樂裡的音高、泛音等概念,並實際以不同的弓、肩墊分別拉弦,讓同學們練習聆聽與觀察,體驗分辨音樂裡的細節。彭教授一再強調「觀察」的重要性,與同學們分享古典音樂曲目中以樂音模仿動物、人聲的特殊演奏形式,也認為東華同學們具有相當不錯的環境優勢,可以多多到山上、海邊觀察自然環境的細微變化,充實自己的感官體驗。

彭教授說,他認為人類最有趣的便是即便我們都是同一個物種(human being)但因每個人的生活環境、生命經驗、感知與認知的方式不同而有極大的差異存在,因此可以迸發出非常多元的思考與創作。彭教授也提醒同學,我們現在活在方便又快速的科技時代,A.I工具讓人們可以很快速得到事物的解答,但也因取得資訊的方式過於方便而少了思考的過程,便很容易讓人們僵化和同化。

最後,彭廣林教授與同學分享:「音樂是表達人類的情感、為想像力帶來衝擊、影響我們的思維的方式。」以此鼓勵同學們多多去聆聽現場的音樂表演,觀察不同的音樂家彈奏同一首曲目、同一個樂器時呈現方式的細微差異,強調音樂並不單純只是模仿和複製,而是一種人類表達心中所想情感的方式,並期待同學能多多發掘古典音樂中所乘載的時代意義與價值觀呈現,便能從中找到截然不同的聆聽樂趣。

【本文轉載需經發文單位授權】